中文马克思主义文库 -> 福斯特 -> 钢铁大罢工及其教训(1920)

四.侧翼进攻

海量的困难——包围策略——占领前哨阵地——组织方法——财务制度——士气问题——约翰斯顿

匹兹堡是美国钢铁产业的心脏,地理位置正适合产钢,这是它的突出优势。匹兹堡位于阿勒格尼河与莫农加希拉河汇成俄亥俄河之地,水运十分便利。城市周边有丰富的煤炭矿藏。五大湖区——明尼苏达州铁矿石的门户触手可及。高度发达的铁路利于最好的市场。市里只有几家大型钢铁厂,离三条河的沿岸不远,另有许多大型钢铁生产中心,包括霍姆斯特德、布拉多克、兰金、麦基史波特、麦基洛克斯、杜肯、克莱斯尔顿、伍德劳恩、多诺拉、米德兰、范德格里夫、布拉肯里奇、新肯辛顿等地。方圆七十五英里内,还有约翰斯顿、扬斯敦、巴特勒、法雷尔、沙伦、纽卡斯尔、惠灵、明戈、斯特本维尔、贝莱斯尔、韦尔顿等钢铁重镇。全国钢铁产能有七八成集中在这一片。整片地区是一个由巨大的厂房、高炉、制造车间组成的令人惊异又眼花缭乱的网络。

1918年10月1日,全国钢铁工人组织委员会前往这个产业迷宫——钢铁托拉斯的巢穴——准备干上一场。芝加哥的成功使得我们的当务之急是克服战术错误,尽快让运动扩展到全国。

前景非常不乐观。即使在最好的情况下,让庞大的钢铁工人队伍跟着工会的方向前进,都是一项艰巨的任务。由于工会未能迅速有力展开运动,眼前的困难又加剧了。不利的冬季即将来临,流感也让情况更为复杂。公开集会全都暂停了几周。然后世界大战结束了[1]。工人又刚“得到”八小时工作制。这一切或多或少让工人沉寂下来,放下了对工会的兴趣。当依赖战争订单的工厂缩减产量时,工会被完全抛在了脑后。工人担心挣不着钱,害怕公司怀疑自己是工会会员或同情者,到头来被开除就糟了。最关键一点:全国委员会掌握的人力物力财力仍远远不足以应付它面对的重大任务。

糟糕透顶的是,钢铁公司开始行动了。我们原先的计划是出其不意,公司对工人的不屑以及对自身力量的自负,使它们看不到运动的真正力量和范围,等到想反击已经晚了。照计划,事情本该照这样发展。但现在,工会失去了战争中的重大优势——出其不意。钢铁托拉斯醒过味来,已经做好了放干工人血的准备。

局面似乎是无望的。但没有别的法子,只能迎难而上。全国委员会的字典里没有“失败”一词。运动的准备工作在匹兹堡附近的城镇中开始。钢铁托拉斯很警觉,当工人很有希望赢得自己的权利时,托拉斯不再依靠以往的做法——福利、养老金、员工持股、大批开除或“多赏一口饭”等策略——来控制员工,因为对手正在上门叫阵。资方视运动为一个严肃的对手,需要不遗余力打倒在地。它想切断组织者和工人之间的一切联系。于是,托拉斯的爪牙——各城镇的市长和镇长立即开会,决心不让钢铁工人在莫农加希拉河谷集会。在一些地方,政府官员们(基本都是钢铁公司的人)让驯顺的地方议会匆匆通过条例,规定未经批准的公共集会违法。他们在各地都得逞了。他们通知房东,要是把会场租给劳联,就取消这些人“星期日俱乐部”的特权。结果都一样:会开不成了。在匹兹堡周边一带,工会原本的言论自由和集会权就很少,而现在更是被正式剥夺了。

此时,世界大战仍在进行。为了“给民主保驾护航”的目标,我们的士兵正在欧洲作战。威尔逊总统在理想主义地宣扬“新自由”。而在国内,有五十万会员参军入伍的工会甚至不能公开集会。这可比德皇的统治还要糟糕,因为德国工人至少能随时随地集会,最坏的情况,不过是讲台旁边有一个警察在小本本上记下“煽动言论”,要求当事人第二天到警察局报到。记得多年前,我在德国看到这一幕时,感到多么蔑视,而作为美国人,我又多么自豪。我曾确信,言论与集会自由是我们的立国之本,绝不会动摇。如今,我的想法变了。暂不说别的州,在宾夕法尼亚州,工人享有的权利很少,甚至比在沙皇统治下还要少。工人完全没法开会,这方面远不如战前的德国——连那种程度的自由,似乎都是遥不可及的理想。而工人被剥夺权利,却是以法律与爱国之名。

工人丧失了宪法权力,面临诸多惊人的困难,而且工会手头就这么点人,显然没法从正面强攻匹兹堡。因此,我们决定从侧翼进攻,拟订了计划,在进攻匹兹堡之前,先攻下周围地区。匹兹堡外围的钢铁产区都是要先拿下的阵地。等到工会力量壮大,再一口气拿下这座堡垒。

这一方案比原计划差远了,但也是形势所迫。再说,我们这样做,还有一个重要的考虑:绝不能让人觉得工会放弃了匹兹堡。那一处是战线的中心。工会既然在匹兹堡发动了进攻,起码要守住阵地,等到有实力开展真正的攻势。钢铁工人和工会的士气要求这么做。于是,整个冬天里,工会都在匹兹堡“劳工殿”举行群众集会,在周围的工厂分发了无数传单,为春季的工会运动做准备。此外,对言论自由和集会权受到压制的现象,工会进行了诸多抗议。会员们举行抗议大会、选出委员会、开展调查、拜访政客,参与了许多动静不小,用处不大的活动。这些活动花费不多,但很好地掩护了工会的计划。

真正的战斗发生在别处。在接下来的数月里,随着力量不断地累积,全国委员会在全国各地的钢铁城镇建立了牢固的组织,除了匹兹堡周边地区,还有扬斯敦、东扬斯敦、沃伦、奈尔斯、坎顿、斯特卢瑟、哈伯德、马西隆、阿连斯、新费城、沙伦、法雷尔、纽卡斯尔、巴特勒、埃尔伍德、新肯辛顿、里奇堡、阿波罗、范德格里夫、布拉肯里奇、约翰斯顿、科茨维尔、惠灵、本伍德、贝莱斯尔、斯特本维尔、明戈、克利夫兰、水牛城、拉卡瓦纳、普埃布洛、伯明翰等地。工会在芝加哥地区的行动得到增援后,扩展到了密尔沃基、基诺沙、沃基根、德卡布、皮奥里亚、普尔曼、哈蒙德、东芝加哥等地。至于伯利恒,当地的机器操作工和电力工人早在一年前就已经开始了一场斗争,全国委员会顺便推了他们一把。

在这些城镇取得的成功,主要归功于工会系统地开展了彻底的组织活动。需要提一句,运动中有两类组织者:流动的与固定的。除了一些巡回的侨民演说者,流动的组织者都来自各国际工会。他们到处跑,协助新成立的地方工会,有条件的话,就向运动提供力所能及的协助。固定的组织者包括劳联的活动家、矿工工会的代表、全国委员会直接雇用的专职人员。这些人担任地方上的组织书记,是工人队伍的骨干。流动的组织者听从各自国际工会的安排,固定的组织者则完全在全国委员会的指导下工作。

各地的组织结构都是这样。分会书记全权负责,有一个办事处作为总指挥部。他负责分发全国委员会的周报,刊登四种语言写的工会通讯。他也召集群众大会,处理每一份入会申请。在集会上,在办事处里,不论什么工种,工人都填同一张空白表格。这样做的目的,不是要建立一个“统一的大工会”(One Big Union)。签上名的申请书被放起来,堆满一定数量。然后,各工种的代表被召集到一起,分配这些申请书。之后,代表们拉起各自的工会。最后,各地的新工会组成临时的中央机构,即钢铁工人代表会,这一点相当重要,因为大大小小的钢铁工人代表会把运动拧成了一股绳,加强了较为弱小的工会。它们也不懈地进行必不可少的产业团结的教育,以防个别冒进的工种发起不负责任的罢工。

财务制度也至关重要。资金管理向来是工人运动最头疼的问题。罢工和组织运动不止一次毁于钱财的管理不善。因此,全国委员会必须不遗余力免蹈覆辙。问题很棘手,因为全国一共有100到125名(最后达到这个数)组织者在为成千上万的钢铁工人登记入会。不过,靠着严格采取某些商业原则,事情解决了。首先,分会书记需要承担责任,受到许多约束。全部的申请表都要连号。分会书记要在入会费的收据上签字[2]。如果其他组织者想招募成员(这在大型集会之类的场合很常见),会拿到分会书记签名的收据。这些收据是记了账的。事后,组织者要缴回收据,少一张赔三美元。因此,每家分会都有一个担保人,对欠付全国委员会的票据负责。这是绝对必要的。不定下这般规矩,什么也搞不好。

下一步自然是落实分会书记把入会费转交给各工会代表的职责。这是极其重要的一步。分会书记向代表索要详细的收据,上面不仅标明交接金额和申请表的数量,还写明每份申请表的编号。不允许一次性转交一大批,因为处理不过来。

这样一来,全国委员会就能随时查找上万份申请中的任何一份。例如,一个在办事处或群众大会上登记入会的钢铁工人,得知他的工会成立之后,就可以参加会议,出示收据,索要他的工会证。工会书记查阅手上的申请表,如果没找到与这个人的收据对应的申请表,就向全国委员会的分会书记提出此事。分会书记在收据上的签名是赖不掉的,所以他必须说明入会费和申请表的情况。通过查证,书记可搞清楚自己是把申请表交给了哪位代表。若是如此,既然这位代表在详细的收据上签了名,就得赔这笔钱。

为了方便工作,芝加哥和扬斯敦设立了地区办事处。组织者和书记每周举行地区会议。离两地不远的分会书记向各自的地区书记报告。其他人直接联络全国委员会总办事处。

我记得在8月1—2日的会议上,协作的工会答应从每笔入会费中扣除一美元,用于组织工作。这笔钱由全国委员会收集,但非常麻烦。最后想了一个办法。分会书记把他在办事处和群众大会上签过字的申请表转交给工会前,先从每份入会费中抽取一美元。至于各家工会在集会上收取的申请表,全国委员会按工会领取的空白表格收取费用。分会书记每周都向全国委员会总办事处汇报,详细说明登记入会人数与转入各工会的会员人数,结清分会的开支后,附上支票,把余下的款项上缴。上交的报告由相关工会的代表核实,并在报告中转入各自工会的会员人数上签字。这个办法行之有效。

参与过群众运动的工人活动家都懂得,组织那么庞大的一群工人,是多么困难。在钢铁工人运动中,困难更是空前的。参与运动的人数太多了,许多人不懂英语,从没参加过工会;运动的范围太广了;几十家国际工会的组织者各自为战,大多是从遥远的总部“空降”到地方的,结果把情况搞复杂了;运动一直缺人又缺钱;面对钢铁托拉斯的不断进犯,工会需要迅速反应——这一切造成了前所未有的技术困难。而上述的财务制度解决了不少老大难问题。组织者和书记们全身心投入其中。大家意识到,现代工人组织不能全靠理想主义。大家懂得,要跟人打交道,必须建立完善的权责制度和标准化的流程。

而使运动成功的另一个因素,可能比采用的制度更重要,那就是组织者的精神气质。在这片大陆上,还不曾集结过更优秀、更忠诚的这样一群人。他们不知道“失败”一词,对运动所基于的理论充满信心,坚定地朝着胜利前进。

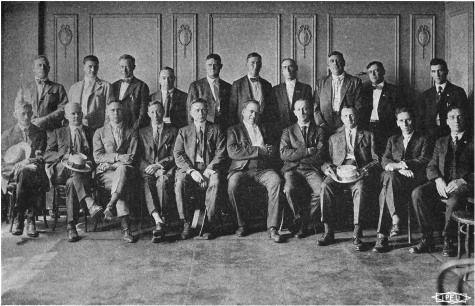

全国委员会的代表们,摄于1919年8月20日,俄亥俄州扬斯敦的会议

只要处理得当,把工人组织进工会并不难。这完全取决于组织者队伍的诚意、智慧、能力、毅力。只要满足这些条件,老板是阻止不了运动的。钢铁业的情况糟糕透了,工人的命运又实在悲惨,他们不可能不参加任何能够改善自身处境的运动。工会组织者要做的,就是在思想上已成熟的工人面前,耐心又清楚地介绍工会运动的辉煌成就,准备好一个全面的组织计划来接纳他们。如果方法适当,工人们很难不起来响应。说实话,鉴于工会庞大的财富和潜在的力量,全国没有哪个行业是工会不能找准时机组织起来的。在任何情况下,只要建立起合适的制度,有一支组织者队伍,每一位渴望自由的工人,不管是技术工人还是非技术工人,不管是男是女,不管是黑人还是白人,都会像水往低处流一样,必然会起来响应。

这不是说让工人抱有美好幻想,或向工人夸下海口:一旦工会成立,他们就能从老板手上得到什么。相反,一个干练的组织者,任何时候都不对工人许诺。根据经验,要兑现承诺是相当困难的。一旦没能兑现,反作用是毁灭性的。他顶多只能说,在别的地方,组织起来的工人都办到了什么,并保证,如果工人团结起来,工会将全力帮助他们。仅止于此。这一立场使他能推动合理的期望、热情、理想主义,作为建立工会的保障。每个有经验的工会活动者都懂得,在钢铁工人的组织过程中,过多的许诺都是胡言乱语。

这样一来,如果产业没有组织起来,工会就要承担起责任。这是应该的。结果是,组织者会归咎于自己,而不是去责怪未被组织起来的工人。人们往往哀叹,说什么不加入工会的都是工贼、这一行本来就组织不起来、老板的力量太强云云。然而,这一波组织者没有陷入类似的误区。他们会改进原先的组织方法,以求解决问题。

这种观念在钢铁工人运动中发挥了重大作用。它使组织者们对自己的力量充满无穷信心,感到自己左右着局面。只要他们足够有力和明确地,向钢铁工人宣传自己的主张,钢铁工人势必会响应,钢铁大亨是绝无法阻止的。挫折和失败不过意味着需要改变战术,振作再战。有时会闹出笑话。几乎无一例外,每当组织者来到一座钢铁城镇,当地的工会伙计都会拍胸脯保证,在他们镇上的钢铁厂里建立组织是完全不可能的。组织者会说:“我们搞定了加里市和南芝加哥,还拿下了不少难啃的硬骨头。”听到的回答是:“是啊,我们听说了。但这里情况可不同。这些工厂没戏。我们在里面干了好多年,一点成果都没有。里面都是全国来的工贼。跟他们打交道,只会浪费时间。”到处都会发生这一段对白——倒也说明钢铁公司对工会多么凶恶。

组织者们把悲观论调撇到一边,带着毫不消退的自信与精力继续执行任务。到处都取得了成功。全国委员会可以自豪地说,在每一座钢铁城镇上,它都让工人建立了自己的工会。不管遇到什么困难:资金始终紧张;没有言论自由,不能公开集会;公司加过工资;工人的民族各异;老板怂恿民团寻衅行凶;大量解雇工会会员;公司自己搞了工会;过去罢工失败,工人垂头丧气,如此这般……不论如何,不管老板满不在乎还是满怀敌意,结果都是一样的:工会健康而迅速地发展起来。全国委员会用铁证表明了,无论钢铁托拉斯怎样阻挠,钢铁业仍然可以组织起来。

每座城镇都有各自的问题。要把各地组织者曾克服的令人沮丧的障碍写下来,花上一整本书也不够。下面举出约翰斯顿的情况,足以说明老板的手段和整场运动的性质。

约翰斯顿位于宾夕法尼亚的铁路主干线上,匹兹堡以东七十五英里处。坎布里亚钢铁公司的大本营就在约翰斯顿,公司的巨型工厂和矿井有约15000到17000名工人。这地方是美国最重要的一大钢铁中心。

六十六年来,坎布里亚公司在柯尼莫河谷竖起黑色烟囱,像中世纪的男爵一样,是这片地区的封建领主。公司实际控制着这片土地与居民。公司付给工人的工资,几乎比宾夕法尼亚州任何的钢铁公司都低。这也是全国最敌视工会的一家公司。据老居民说,在这场运动之前,厂里仅有的工会活动是1874年“火神之子”的一场罢工。若干年后,1885年又发生了一起轶事,当时一些人加入了劳工骑士团,随即被开除了。即使是鼎盛时期的联合协会也无法在约翰斯顿立足。这个镇子多年来恶名远扬,新来的工会组织者往往在车站被截住,不掉头回去就得进警察局。

1918—19年初冬,当地钢铁工人听说了这场运动,邀请全国委员会来到这座产业监狱。劳联组织者托马斯·康伯伊(Thomas J. Conboy)负责这项差事。工会卷土重来——三分之二世纪之久的过错被一扫而空。看一看公司如何反击,是挺有意思的,而且相当典型。起初,公司只是派工头和侦探来到工会办事处和集会现场,记下与会者的名字。看到这不管用,公司使出了下一招:把工会积极分子叫到办公室,威胁要解雇他们。这还是没能阻挡工会的浪潮,然后公司动用了手上最可怕的武器——解雇。这样做是有风险的,公司以前没开除过谁,因为它要阻止反抗,而不是激起反抗。但见别的办法都不奏效,只好把事情做绝。

坎布里亚公司的产业恐怖政策之阴险毒辣,无人可比。被开除的都是公司最年长、最优秀的员工。那些勤恳工作二三十年的工人,一声令下就被赶走。公司专挑经济上最无助的人下手——老年人和残疾人、有一大家子要养活的人、有房贷要交的人——以此来杀鸡儆猴。威廉·塞伯特(Wm. H. Seibert)的例子很典型。他是技术高超的技工,为坎布里亚公司工作了三十年。他是聋哑人,不会读也不会写,根本没法和同事交流。然而,公司恶意地把他解雇了,说他是工会的“煽动分子”。每一位被坎布里亚公司解雇的工人,要干同样的营生就得离开约翰斯顿。这对他们中的大多数人都不容易,对于塞伯特这样的人,则意味着毁灭。塞伯特年老体弱,是没指望再回钢铁厂干了。

数月来,公司不厌其烦地这么搞[3]。几百名工会会员遭到迫害。这是为了让人人感到恐惧,再次屈服于坎布里亚钢铁公司的统治。但公司做过头了,非人之常情所能忍受。公司把工人逼到绝望,结果逼得工人反击。全国委员会在约翰斯顿召集大会,发起罢工投票。工人压倒性地决定罢工。一队工人代表去找公司负责人斯利克,但他拒绝会见,说工人有不满就找公司工会呗。

公司工会也在约翰斯顿这台戏里饰演了一个角色。公司在1918年成立工会,意思是不让工人有自己的工会。这种工会无非是公司压榨工人的帮凶,用来欺骗工人,假装产业还剩一点民主,这样工人就不会去寻求真正的民主了。“工会代表”都是公司安排的工头和狗腿子。工人没有自己的组织,只能用公司的地方开会;没有真正的工会活动家帮他们出谋划策;工人没有资金或手段来罢工;工人没法和其它部门的工人串联。因此,工人既没有机会提出诉求,也没有能力要求任何东西。即使他们有,马屁精“工会”也十分警惕,不会让工人管事,除非是在“工会福利”等无关紧要的小事上。

公司工会向来厚颜无耻、唯命是从,没有丝毫民主可言。用不着怀疑,没有比坎布里亚钢铁公司的工会更无耻堕落的了。1918年底,公司废除了八小时工作制,它半句话也不说。工会会员被恶意解雇,它不为之伸出援手,还把工人的申诉都束之高阁。既然敢为工人说话的人统统没好下场,这样的工会还有什么用?

斯利克让招人鄙视的公司工会转交工人的申诉,只是在火上浇油。罢工一触即发,斯利克先生在罢工前却丢了饭碗,也许是他没有管好工人的缘故。他的位子被科里(A. A. Corey, Jr.)取代,此人曾任霍姆斯特德钢铁厂的总监。工人代表们看到换了人,觉得公司政策也会跟着变,就去见科里。科里照样让工人吃了闭门羹,公然表示资方不和外来组织的代表谈判,只能通过公司工会,或者“由工人选出的且工人认可的的委员会”来接受工人的申诉。后一个提议还不赖,工人们兴高采烈地开了场大会,不管是不是工会会员,大伙都来参加了,选出了一个委员会,但没高兴太久。恬不知耻的科里先生写了封信给委员会,说自己太草率了,还说:“鄙人此前尚无集体谈判经验,得暇细查该方案(公司工会),确信其对公司与员工间或将发生的任一种变故,已做出充分完整的规定。”然后,为了叫工人尝尝苦头,公司解雇了委员会的一名积极成员。这些事情耗去了好几周,冬末春初过去了。

科里先生的背信弃义激起了新的罢工危机,但组织者坚决把事态压了下来。不论如何,约翰斯顿若是发起一场反对钢铁公司的孤立罢工,只能是别无他法的绝望之举。但机会就在眼前。春天到来,全国的运动即将进入高潮。工会正在敲打钢铁公司的大门。必须坚守约翰斯顿的重要阵地,直到主力上来解围。因此,约翰斯顿的工人被告知,他们必须忍耐,承受住所有的打击,不惜一切代价守住阵地。

他们真的做到了。工人经历了千难万苦,建立并发展了自己的组织。公司工会也稀里糊涂帮了大忙。在大罢工的几周前,公司把可恶的御用工会请到大西洋城,和往常一样,给他们吃好喝好,再拍拍马屁,让他们通过一套决议,谴责钢铁工人的全国运动,宣传工人必须多上班、拿的少、多出力才能改善普遍的恶劣条件。这桩背叛是最后一棵稻草,叫工人们群情激奋。厂里最有技术和最难组织起来的工人整批整批地走出了工厂,加入工会以示抗议。御用工会的这份决议通过后一周,近三千人加入了工会。事情总是这样。坎布里亚公司的一举一动,都适得其反地帮了工会的忙。工会每一回合都赢了公司。

坎布里亚公司一向傲慢自大、不可一世,这次却在自己的镇上,被自己的工人逼得走投无路,真叫人忍俊不禁。劳动节前几周,工会天真地认为,工厂会和往年一样在节日当天关门,决定到时候搞一场游行。接着,公司又想出了点子,警告说,谁敢参加游行就立刻卷铺盖。工会不能容忍这般无理又冷血的攻击,立刻给公司传话,要是有一个人被解雇,第二天全厂停工。牌已清清楚楚摊开了,约翰斯顿的局面一触即发。劳动节当天,发生了本市有史以来最大规模的一场示威。一万五千名有组织的工人无视老板警告,走上街头游行。公司急忙把话收回。第二天,没有一人被解雇。这场胜利对得起八个月的艰苦付出与磨难。

9月22日,大罢工爆发时,约翰斯顿的工人几乎一个不落,全都带着满腔怒火,跟着工会去战斗了。厂里剩下的人寥寥无几,公司只好请工会帮忙关掉炉子,保持消防系统运行。这个去年赚了三千万美元的公司,使出浑身解数都阻止不了工会。它再也吓不倒工人,再也无法取代产业民主了。

约翰斯顿只是漫长战线上的一处,但它的故事十分典型。每一座钢铁城镇都有自己经历与克服困难的艰辛历程。扬斯敦、芝加哥、伯利恒、克利夫兰、惠灵、普埃布洛、水牛城等地都打了硬仗。即便困难重重,一个又一个工会在全国的钢铁城镇拔地而起。

[1] 和沙俄一样,战争末期的德国国内爆发革命。基尔港水兵起义后,德国于1918年11月11日正式投降,一战结束,但德国国内并不平静。——中译者注

[2] 顺便一提,收据用的是红白蓝三色。在拿到正式的工会证前,爱国侨民会自豪地带着它们。不止一人仅仅是为此而加入工会。——原注

[3] 在反工会的战争中,没有什么是坎布里亚钢铁公司不可侵犯的,连教堂都不例外。约翰斯顿第一浸信会教堂的神父乔治·多诺·布鲁克斯(George Dono Brooks)积极参与运动,在许多会议上发言鼓舞工人。由于这一罪行,公司惩戒了他,到教堂驱散了他的会众,把他一文不名地赶出了镇子。——原注

上一篇 回目录 下一篇