中文马克思主义文库 -> 福斯特 -> 钢铁大罢工及其教训(1920)

十.罢工的经过

匹兹堡地区——铁路工人——喉舌报纸——芝加哥地区——联邦军队开进加里市——扬斯敦地区——联合协会——克利夫兰——线缆厂罢工——伯利恒工厂——水牛城与拉卡瓦纳——威灵与斯托本维尔——普埃布洛——约翰斯顿——“暴民”统治——罢工告终

钢铁大罢工是全国性的,到处都表现出大致相同的趋势,尽管如此,各地的具体情况各异。因此,本章有必要提及各地区的特殊事件,使我们对整场运动有一个清晰的概念。本章将阐述几个地区的特色,从中总结一些经验。

在匹兹堡地区,由于组织工作的开展和罢工的发动遇到了极大困难,罢工不如别的地方那么彻底。相当多的工人,尤其是技术工种,仍然在上工。工厂勉强运行着,至少能装出开工的样子。情况糟透了,因为匹兹堡是工业中心,也是罢工的战略中心,就算是罢工后,公司还能用当地工厂生产钢铁挣大钱。另一方面,全国委员会已经不遗余力地让75%的钢铁工人罢工了。但官方禁止了集会和纠察,我们无法直接接触继续上班的工人。解开局面的钥匙掌握在铁路工人的手中。

几条铁路经过多家钢铁厂,连接了工厂与主干线,如联合铁路和麦基史波特—莫农加希拉线。两条铁路是当地钢铁业的中枢,它们一罢工,厂子就不得不停工。全国委员会立刻派出组织者深入调查,他们报告说,运输部门的工人已经组织起来了。铁路工人跟钢铁公司之间没有合同,也做了行动准备,但还在等自己的工会高层指示。

因此,全国委员会在华盛顿与铁路兄弟会的代表开了一次会,说明了情况。对方回答说,他们不论在哪儿都严格遵守合同,除非工厂先罢工,他们的人不会率先行动。至于没有签订合同的线路和车场是否加入罢工,就让这些地方自己决定吧。我们当时说,情况是这样的:工人遍布在四处,光靠自己是成不了事的。如果没有工会高层的直接援助与鼓动,工人不可能统一行动。我们尤其要求各大工会都派人到匹兹堡去,让它们在钢铁公司的会员进行罢工投票。它们考虑了好久,也没有下文。直到很久后,机会已经失去了,组织者帕特森(火车司机兼检修工)才被委任发起罢工投票。因此,我们本可以让上述战略线路瘫痪,迫使钢铁业的几家命脉大工厂停工,却失去了这个大好机会。

在所有罢工的地区,钢铁工人都对铁路兄弟会的干部表示失望,这帮干部显然对钢铁工人的事业缺乏同情。一代受尽压迫的钢铁工人,面对前所未有的镇压,拼命向着光明而战,本能地求助于与自己关系密切、组织有力的工友——铁路工人。后者能轻易提供实实在在的,甚至是决定性的帮助,同时不必违反合同,可以说毫无风险。我们的主干线铁路工人有政府协议,没法指望他们不装载工贼炼的钢。但按照工会的惯例和道义,他们有许多帮忙的手段,却没这么做。在扬斯敦等地,参加罢工的工厂沿线的铁路工人怨声载道,说自己被无视了,失去了罢工的权利,而且罢工时,铁路工人不在工厂沿线开工的不成文规定也遭到了公然违反。一般来说,基层铁路工人都非常希望帮助受沉重压迫的钢铁工人,本来可以在各地扶罢工一把,但总是得不到工会高层必要的鼓励与合作。要讲出事实,就得把这些令人不快的事情记录下来。工人只有坦白承认自己的弱点、错误、失败,老老实实讨论它们,才能够从中学习进步。

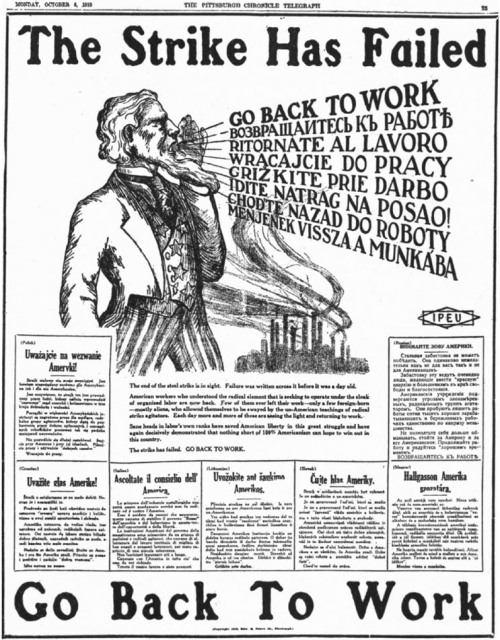

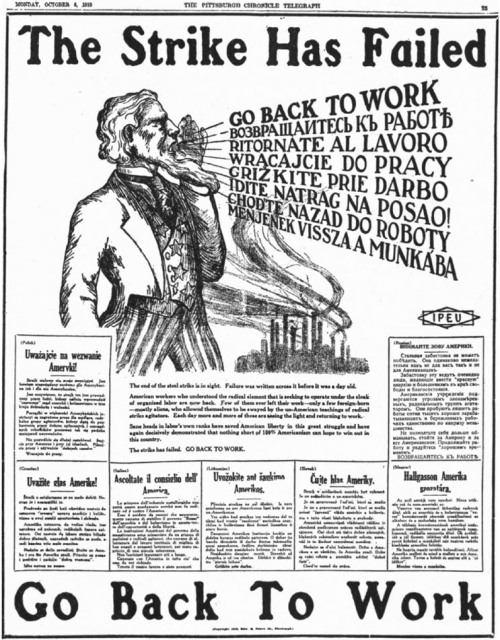

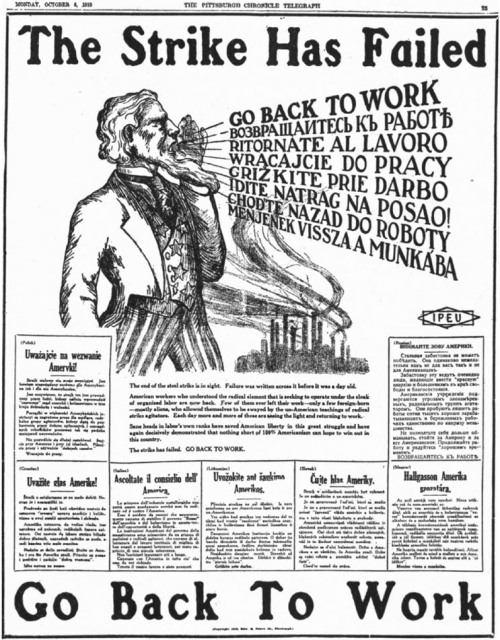

不仅要面对眼前的绊脚石,匹兹堡地区的罢工者还要与狡诈的报纸唇枪舌战。我们把报纸叫做“新闻”,可是用错了词。它们只会满口扯谎,假装不偏不倚地报道当前事件,实际上为了老板阶级的利益,仅仅在曲解、篡改、压制事实。整个新闻收集与分发的系统,就是一场巨大的灵魂拍卖。考虑到这一点,大报对钢铁工人采取如此坚决的立场,实在不足为奇。在钢铁产区的任何地方,报纸都坏得很,而匹兹堡的报纸更胜一筹。它们把灵与肉都交给了钢铁托拉斯。

从一开始,匹兹堡的报纸就与钢铁工人过不去。加里先生的每一样诡辩,比如罢工是为了搞“关门制度”[1]、为了夺取政权或者革命,报纸都会不厌其烦地说了又说。报上宣扬种族问题,实则煽动美国人抱团反对“夺走一切”的洋鬼子。报上把钢铁公司的利益说成国家利益,还把当工贼说成“美国精神”。对报纸而言,要证明某个人爱国,那就回工厂上班呗。对罢工者的每一次殴打,都是守法公民膺惩暴民的英勇行为。媒体渲染的罢工“暴乱”都是无中生有。例如,当调查罢工的参议员访问霍姆斯特德工厂时,几个街区外,有工贼在吵架时开了一枪。一小时后,匹兹堡的民众就看到了耸人听闻的头条:“罢工者向参议员开枪”、“暴徒袭击参议院委员会”。即便是又臭又硬的参议员也认为这太夸张了。

为了报复据说在宾夕法尼亚州多诺拉发生的“炸弹袭击”,当局突袭了工会总部,逮捕了在场的101位罢工者,包括组织者沃尔特·霍奇斯(Walter Hodges),统统指控有罪。由于找不到一点证据,最后他们全都获释了。然后,一直叫嚣工会组织者是暴力狂的《多诺拉先驱报》说出了这段话:

本报认为在美国煽起一场大叛乱也没啥。什么原因呢,因为本周在华盛顿(宾夕法尼亚州),偌大一支陪审团都对这起炸弹袭击视而不见。也许最大的错误,是没有把犯人交给行刑队,而是交给了心慈手软的陪审团。

但报纸破坏罢工的绝招,却是把罢工的影响说得微乎其微,以此逼工人复工。刚开始,报纸宣称,只有几千名匹兹堡的钢铁工人停下手头工作。接着,报上一连数周都在报道几千人蜂拥回厂的消息,发了整版广告叫工人回去,还带着醒目的标题:“工人返回工厂”、“钢铁罢工失败”、“工厂更有力地开动”、“更多人复工了”等等。很可笑,但一般的匹兹堡市民看不出来。威廉·哈德(Wm. Hard)在1920年2月的《大都会》上(以反讽的语气)写道:

我说:“福斯特先生,跟你直说吧,我知道你们的罢工自然是泡汤了,但还不止于此,我的消息可比你灵通。我不仅不厌其烦地读了工厂经理的电讯,还保留了剪报。上面把你们的罢工都记下来了。在大多数地方,除了一些外国人,根本没人罢工。后面的几个月里,转眼每天都有几千人回到工厂。你说罢工者三十万,我不信。我算了算回去工作的人,把每一天的人数加起来,一共四百八十万多一点。所以你(的消息)落后得很厉害。”

即便言论与集会自由受压制,就算面对着“哥萨克”的恐吓、官方的暴政、法庭的闹剧、报纸胡扯的中伤等等,诸如此类的一切,匹兹堡地区(包括从阿波罗到莫内森,阿勒格尼河到莫农加希拉河沿岸的城镇)的钢铁工人还是打了漂亮的一仗。镇压使他们更加团结。罢工的队伍从未被打破,只是在漫长的过程中被消耗了。老板们盼望的复工潮从未出现。罢工开始时,匹兹堡地区是战线上最薄弱的地方。到最后,它成了钢铁工人最坚实的堡垒。

芝加哥地区的罢工非常顺利,但比别的地方更早败退。因为老板们拿下了印第安纳港和加里市,尤其是加里市的陷落,把芝加哥的整条战线拖垮了。

加里市是美国钢铁公司的西部大本营,自始至终都是芝加哥的主战场。1918年组织运动刚开始时,《加里论坛报》就指责工会鼓吹逃避兵役、抵制自由公债、反对战争。这些谎言写成了一整版的英文社论,登上了一份八页的特刊,用了十六种语言,每种语言各占半页。它们印了几千份,广为传播。类似的攻击也随之而来。钢铁托拉斯疯狂诽谤工会。顺便一提,这也表明钢铁大亨们是如何控制舆论的。

新成立的工会立即抵制了《加里论坛报》。结果是,略为倾向工人的《加里邮报》的发行量一下子翻了一番。然后《加里邮报》对工人更友善了。据说,一位大银行家把它的编辑叫到办公室,告诉他,如果报纸不去咬工会,贷款就马上停掉,保证报社一周内倒闭。同一天,《加里邮报》跟着《加里论坛报》对工会开骂了。显然,《加里邮报》的年轻编辑学到了踏入新闻界的第一课。

钢铁托拉斯曾使出浑身解数,不让加里市成立工会。但罢工来临之际,近97%的工人丢下了手头工作。刚开始相安无事,但钢铁公司一直在等机会,让加里市的战略性工厂重新开动。10月4日,机会来了,当时罢工者刚刚散会,跟一群回家的工贼起了冲突。在场工人声称,这场争执“不比酒馆里两三个人打架的乱子更大”。这不过是一件鸡毛蒜皮的事,警察随手就管了。只有一人受伤,还是轻伤。但报纸跳起来大喊“赤匪杀人”,还说医院遍地是伤员。接着,民兵派驻进城。工会提出让七百名退伍工人来维护秩序,但遭到拒绝。后来,民兵往印第安纳港开拔。10月6日,莱昂纳德·伍德将军[2]率领一支临时整编的正规军,径直从附近的谢里丹堡来到加里市,立即宣布戒严。钢铁公司这一下掌握了局面,加里市的罢工失败了。

对于联邦军队在加里市胡作非为,人们提出了严厉的指控。约翰·菲茨帕特里克给我写了下面这封信,内容都来自可靠的证人:

我们正受到军事管制,加里市戒严了。士兵逮捕了罢工领导人和纠察队员,强令他们劈柴和扫大街。这是侮辱他们,因为军营就在市政厅对面,市民都会路过那里。

看到扫大街都没打垮他们的意志时,就把这些人带到后街,自家和邻居家的孩子都能从窗口看到他们。

这些外国侨民非常尊重法律和权威,尤其是军队的权威,这是受他们出生地的影响。美国钢铁公司利用了这一点。首先,公司名称中的“美国”二字就给人一种印象:公司是美国政府的,而政府的士兵进了城,就意味着谁妨碍了钢铁公司,都要被驱逐出境或扭送莱文沃斯堡。

然后,厂里的监工带一队士兵到罢工者的家里。士兵在屋前列队,监工再进门。监工告诉这名“约翰”,现在是回去上班的最后机会,要是拒绝,要么进监狱,要么驱逐出境。然后,他把约翰带到窗前,给他看那一排士兵。约翰看了看妻儿,下了决心,自己首先要照顾好家人。反正罢工也是为了家人。于是他穿上外套,回到工厂。然后监工再到下一户人家去,再表演一次。

这种做法加上半夜搜查“赤色”分子的大突袭——在罢工以前,这种事闻所未闻——压制集会、限制纠察,以及军队各种方式的恐吓,在几周之内就击垮了罢工的骨干力量。当正规军在加里市对工人开展如此成功和系统性的行动时,民兵在印第安纳港也搞了同一套把戏,打垮了当地的罢工。

巨大反动利益集团,包括钢铁托拉斯在内,对伍德将军破坏加里市的钢铁罢工赞赏有加。作为回报,他们提名将军当总统。因此,许多工人认为将军是在给自己换取政治资本。要不然,本来足以应对局面的民兵,怎么会调出加里市,让位给他的正规军呢?而且,为什么出事之前,伍德将军就组建了他的临时兵团,从道奇堡调兵到谢里丹堡,为干涉加里市做了种种准备?再说,这充其量只是上校的活儿,为什么一个将军亲自出马?说白了,到底是怎么回事?难道只是伍德将军的个人表演吗?

加里市和印第安纳港的败北,对南芝加哥和几乎整个芝加哥地区都产生了不利影响。更糟的是,它削弱了各地罢工的士气。于是,罢工开始迅速瓦解。到11月中旬,地区书记德·扬报告说,除了乔利埃特和沃基根的工厂外,芝加哥的工厂有50%到85%的工人在开工。不过,由于工厂采用新手、工人士气低落,产量大大减低了。罢工的状况越来越糟。但是乔利埃特和沃基根坚持到了最后,两地发生的战斗与皮奥里亚和哈蒙德在大罢工前几周的战斗不相上下——9月9日在后两地,警察和公司警卫残忍射杀了四名罢工者。

在扬斯敦附近地区,罢工非常顺利,几周都没有产出一吨钢。这主要归功于公司底下铁路工人的罢工,而且是一场自发行动。铁路工人里,许多人属于兄弟会,另一些人属于扳道工工会,有些人还没加入工会。但大家都罢工了,然后一起开大会,与劳联达成协议,不论如何,他们将得到工会的保护与代表,并且战斗到底。铁路工人是罢工的主心骨。

大约从11月15日开始,罢工退却了。在一些工厂里,尤其是特伦布尔钢铁公司和沙伦钢圈公司的工厂,钢铁锡工人联合协会的技术工人是有协议的,当罢工开始时,技术工人只得随大流。当联合协会强迫他们复工时,情况就变了。联合协会的干部援引了协议的以下条款:

双方同意,在大会或地方会议上签署了一份或多份协议后,当年年度内不可改变,若任何部门的雇员(未签署上述协议者)在当年加入联合协会,即可纳入协议。若员工与管理层无法就上述协议达成一致,则问题保留至下一次大会或地方会议。全体员工应继续工作,直到已签署协议的这一年度结束。

依这一条规定,在协议年度结束前,公司自然不会考虑工人的要求。这意味着,工人必须工作到来年六月,才有向公司申诉的权利。结果是灾难性的。工人普遍失去了对联合协会的信任,觉得技术工人溜了,自己成了为他人牺牲的冤大头,于是成群结队回到工厂。其他工种工人也这么想:联合协会都强迫成员回去上工了,自己再战斗下去,岂不是太蠢了。复工潮开始了。到了12月10日,罢工的形势非常艰难。顺便一提,在匹兹堡等地,联合协会也有协议,又故技重施,虽然造成的恶果不像扬斯敦那么广泛,但性质同样恶劣严重。在克利夫兰,拒绝遵守这一条款的技术工人分会干脆被联合协会解散了。

全国委员会的其他工种对这种做法提出抗议,宣布这一条款无效,因为它违反了工会原则和基本人权。协议根本没考虑工人的利益,剥夺了工人的罢工权。用一份不能保护工人,又剥夺自卫权的协议来束缚工人,简直是奴役。不难想到,执行这一条款将破坏扬斯敦地区的罢工,因为迫使已经罢工了两个月的工人(尤其是刚加入工会的那部分工人),在这种条件下复工简直是天方夜谭。但怎样争辩都是徒劳,联合协会的干部一意孤行,觉得自己与老板的协议是神圣的,高于跟其他工种工友的任何誓约。他们要不折不扣地遵守协议,即便工人的利益,甚至罢工的利益都与协议相悖。全国委员会不得不向这一决定低头,袖手旁观,无能为力,眼睁睁看着罢工受到损害。

跟各地情况一样,扬斯敦也涌入了大批工贼。美国钢铁公司打算不计成本地开动工厂,至少假装工厂开动。每家独立公司都跟着这么干。全国委员会收到几家公司的口信,这些老板不愿意白花钱,让工资高干活少的工贼进厂充门面,更乐意与工会和解,或者干脆不开工。但他们不敢这么做。既然加里说“开工”,就必须照办。要不生意就没得做了。

公司急需大量工贼。全国一半的工贼“介绍所”都在招人。他们从南方带来无数黑人,从北方大城市带来无数白人。但最糟糕的是,冒出了来自外地的熟练钢铁工人。一些人在自己家门口罢工,再偷偷跑到别的钢铁中心打工,直到罢工结束。这样的人很多。等他们回老地方时,为了不背上工贼的骂名,谎称自己在做别的活计(仅限当工人)。这些可耻的懦夫,作为合格的工人,对各地的罢工造成了不可估量的损害,尤其是在扬斯敦地区,情况最为严重。

扬斯敦当局一开始对罢工者还算公正。但随着罢工的深入,钢铁公司和商人们对工人的坚决抵抗感到绝望,开始采用“宾夕法尼亚战术”。在扬斯敦和东扬斯敦,克雷夫和麦克维两位市长禁止了“讨论罢工有关事项的集会”[3]。11月22日,地区书记麦卡登(McCadden)、组织者约翰·克林斯基(John Klinsky)与弗兰克·库罗斯基(Frank Kurowsky)被捕,当局指控他们犯了“工团主义罪”,每人要交三千美元的保释金。后来,整个地方工会——联合协会104分会,在镇上举行定期会议时,全被抓了。当地成立了“市民委员会”,公开威胁要给组织者统统涂上焦油、粘上羽毛,赶得远远的。但钢铁公司煽动的公众舆论,还不足以让市民犯下如此暴行。

后来,组织者们获释了。在释放例会上被捕的人时,大卫·G·詹金斯(David G. Jenkins)法官说:

我认为这法令(扬斯敦反自由集会法)是席卷全国的一种癔病,好心的人们以爱国之名,想保卫美国,甚至不惜否认美国精神的基本原则,而集会自由便是其中一项。

在扬斯敦地区的外围重镇,即巴特勒、法雷尔、沙伦、纽卡斯尔、坎顿,罢工者受的迫害最甚。前四个是宾夕法尼亚州的镇子,无需赘述。只补充一句,到处都有“哥萨克”为非作歹。坎顿的情况好不到哪去。公司派出许多穷凶极恶的枪手对付罢工者。市长被免职,让位给了公司的某走狗。公司对罢工者发出了全面禁令,剥夺了工人的诸多基本权利[4]。但是,工人们仍旧坚守阵地。

克利夫兰自始至终都是战线上最顽强的阵地。9月22日,大工厂一致罢工了,直到最后一刻,工人们还保持着惊人的团结。在雷斯(Raisse)书记和组织者们的出色指挥下,队伍中从未有过明显的人心涣散,当1月8日罢工结束时,至少有一半工人还不肯上工,钢铁产量也不及平日里的30%。成千上万的工人坚决不回厂,让厂子难以运转。

克利夫兰罢工的主心骨是美国钢铁与线材公司的巨大工厂。我们发现:这家美国钢铁公司子公司的员工开展了钢铁业任何一处都无法比拟的斗争。各地罢工接连挫败后,沃基根、乔利埃特、兰金、布拉多克、多诺拉、克利夫兰的线缆厂的罢工工人仍矗立于大地。终于在12月27日,离罢工结束只有12天时,公司不得不采取权宜之计,为了结束罢工,在克利夫兰召开非正式会谈,由许多钢铁中心派代表参加。但工人们一致投票决定,在全国委员会的领导下继续罢工。罢工最后结束时,工人也欣然接受,因为深入他们脑海的是总罢工的观念,他们很明白,独力挑战钢铁公司是犯傻。

钢铁与线材公司工人的非凡力量,很大程度来自他们的组织方式。这一点至关重要,必须解释一番:全国委员会一般是“自下而上”建立组织的。就是说,在大型群众集会上,最先响应工会号召的通常是非技术工人,他们加入工会的损失最小、受益最大,因此最有可能承担风险。渐渐地,随着工人们有了更多的信心,运动将“向上”扩展到整座工厂,直到最熟练的技术工人。只要时间允许、时机成熟,这一方法就是无懈可击的。它远胜过“自上而下”建立组织的老办法,因为老办法总是在工人的主体——非技术工人动起来以前,就没有那股冲劲儿了。

在钢铁与线材公司中,同样采用了“自下而上”的组织方式。而在组织活动拓展开来时,被乔利埃特、多诺拉、克利夫兰的运动所吸引的技术工人,同时开始“自上而下”组织起来。技术工人向钢铁与线材公司在全国的工厂派出了委员会,号召技术工人组织起来。他们派出的都是工人,而且是这一行的老手,他们在一天里做的,要比普通的组织者在一个月里做得还多。每当他们来到一处,无论面对多少困难,都激起了对运动不可或缺的信心,而组织者要培育这种信心得花上很长时间。结果是“自下而上”和“自上而下”的运动汇合,让钢铁与线材公司的工人高度组织了起来。

罢工的最大弱点是许多技术工人没有参与其中。这给老板帮了大忙,同时打击了非技术工人的信心:他们希望技术工人兄弟在罢工中,就像在车间工作中一样,起到带头作用。有人说,这种冷漠的态度是因为技术工人“根本组织不起来”。这是错误的。在联合协会(它是一个技术工人的工会)控制的工厂里,成千上万的技术工人是有组织的,多数人的工资要比其它托拉斯工厂里同一职位的工人更高。如果正确地把技术工人组织起来,他们将在罢工中后来居上,而不会当工贼。钢铁与线材公司的经验,应当在钢铁业的所有重要部门,比如高炉、明炉、钢板、锡材、铁轨、板材、管道等部门,照着来一遍。这些部门的技术工人应当组成委员会,派往各地,“自上而下”搞运动,与“自下而上”的浪潮迎头会师。一旦这样,加里就算砸光了钱也打不垮罢工。这样一来,工人的团结将会是彻底和持久的,甚至永远团结在一起。

但这是不可能的,因为工会没有这么多人力和物力。全国委员会仅有的人力物力少得可怜,最多就是继续开展泛泛的日常运动,指向性很强的专门工作是无暇顾及的。当然,我们希望在下一波浪潮中,能普及这种“委员会”制度。这是解决技术工人问题的办法,当它与“自下而上”的运动巧妙结合,一定能把这个产业组织起来。

在伯利恒钢铁公司的工厂里,罢工搞得不太得力。主要是因为工人刚经历了罢工的失败,而且普遍没啥组织。在雷丁和列巴侬,大罢工之前,工人已经罢工了好几周,队伍快撑不下去了。同样在斯帕罗斯角,自5月3日以来,仅有几个部门在罢工。以辅助工和锡厂工人为主的不足五百人响应了总罢工的号召,打了艰苦卓绝的一仗。斯蒂尔顿在战争期间已经有了非常强大的工人组织,但他们犯了一个错误:把所有工种纳入了一个统一的工会。后来,当行业工会要求会员的管辖权归入自己名下时,受到了这些会员的抵制,尤其是工会干部的抵抗,导致了组织的毁灭。当罢工来临时,只有一小部分人罢工,也没坚持多久。

谈到伯利恒主要工厂的罢工时,亨德里克斯(Hendricks)书记说道:

(伯利恒在)9月29日号召罢工时,大约75%的工人响应,大部分是本土工人。在全体罢工工人中,机械操作工人约占40%,是最积极参加罢工的工种。在钢铁厂和高炉里,轧机工人、锅炉工人,以及拥有技术的工人普遍罢了工,使这些部门彻底停摆。电工、汽修工、铣工、修理工都响应了罢工。唯有制模工例外。

一周之后,罢工遭受了第一次打击。蒸汽机师听从工会上级的指示,回厂上班了。另一方面,罢工没有得到钢铁厂之间铁路段的铁路工人支持。如果这两批工人没有被上层牵着鼻子走,伯利恒罢工本来能够成功的。

伯利恒过于依赖技术工人,未能关注真正的战斗力量:非技术工人的组织。运动的另一个错误,是在雷丁、列巴侬、斯帕罗斯角过早发动罢工。即使是外行也看得出,这么做毫无胜算。这些地方本来不难保持统一步调,从而大大加强总罢工的力量。罢工前,全国委员会和伯利恒基本没什么联系,当地的运动大体上是独门独户的。

水牛城地区的战斗是最激烈的。当地运动由组织者汤普森(Thompson)和斯特莱夫勒(Streifler)指挥。每家大工厂都卷入其中,但主战场是拉卡瓦纳钢铁公司。这家公司拼命想击败工人,八个月来,不让举行任何集会。工人不顾阻挠加入工会时,公司解雇了数百人。遍体鳞伤的工人像狮子一样搏斗着。工人的队伍坚如磐石,当大罢工在1月8日进入尾声时,工人仍表决决定在拉卡瓦纳坚持不退。但大家很快看出,这是无望的。

在拉卡瓦纳罢工中,公司采取了诸多暴力。纽约州警和公司警卫跟可恶的宾夕法尼亚同行一样,以钢铁托拉斯的作风殴打、枪杀、监禁工人。多名罢工者受伤,两人被当场杀害,其中一人是土生土长的约瑟夫·马祖雷克(Joseph Mazurek),他刚从法国打仗回来。拉卡瓦纳不过又是一个产业地狱[5]。

为了扑灭罢工,拉卡瓦纳钢铁公司把许多罢工者赶出了公司的出租屋。在布拉多克、兰金、霍姆斯特德、巴特勒、韦尔顿、纳特罗纳、伯利恒等地,公司都这般对付工人,要么把人赶走,要么没收工人交完一半贷款的房子。这种威胁迫使成千上万的工人复工。对工人而言,冬天被赶出家门是非常可怕的。要是被赶出家门,他不得不离开镇子,或者和别的罢工者挤在一块儿。钢铁公司自吹自擂的“住房计划”,不过是破坏工人独立性的武器。绝不能让老板把手伸向工人住的房子。

惠灵地区称得上是工会最强大的地方。在这场运动前几年,联合协会已经在当地的独立工厂扎下了根。但托拉斯的工厂还没有组织起来。在全国委员会的分会书记J.M.皮特斯(J. M. Peters)指导下,惠灵、贝莱尔、本伍德、马丁渡口的工厂都建立了工会。9月22日,这一地区全面罢工,所有工厂关门大吉。后来,工人一直坚守到12月的第一周。

此地失败的原因需要解释一下。罢工刚开始,全国委员会组织了一个宣传部门,由原全国战争劳工委员会的埃德温·纽迪克(Edwin Newdick)领导。除了为报纸编写罢工故事——许多故事由著名小说家玛丽·希尔顿·沃斯[6]执笔——这个委员会还收集罢工进展和成果的相关数据,并以简报形式印发。钢铁公司利用安插在工会、报社等方面的特务,大肆贬低委员会的简报,跟罢工者大谈“你们上当啦,除了你们厂,外面都开工啦”,还建议工人派出委员会搞清状况。

这是一个巧妙的骗术,不少人上了当。因此,派出的委员会(通常由当地商会资助和陪同)一般会前往各地调查。当然,他们会带回公司希望的那种报告,结果对罢工造成了极大损害。斯图本维尔地区就为假情报吃过亏。11月中旬,本来还很顺利的罢工因此受到挫败。但假情报的影响在任何地方都不及在惠灵地区那么大。

惠灵的调查委员会由一个叫罗伯特·爱德华兹(Robert Edwards)的人带队,他以立场激进闻名。此人走访了钢铁业各地,从老板那里听来钢产量和罢工状况的数字,对罢工领导人则全然不予理会。等他回来后,说全国的钢铁业在正常开工。虽然这人刚被联合协会开除,但仍对会员有很大影响力。他的报告瓦解了工人队伍。在未来的总罢工中,应采取严厉的纪律措施阻止此类行为。

科罗拉多燃料与钢铁公司在普埃布罗工厂的六千五百名工人,有95%在9月22日罢工。三个半月后,总罢工结束前,只有不到一千五百人复工,钢铁产量不及平日的20%。当地的罢工顽强至极,以至1月9日在普埃布罗有史以来最大规模的一场工人大会上,全国委员会的分会书记W.H.杨(W. H. Young)等组织者不得不大费周章,恳求工人回去工作。这些活动家懂得,这场伟大斗争已经在东部的巨型钢铁中心落下帷幕(普埃布罗的钢铁产量仅占全国的2%),这里的工人没法单打独斗。

普埃布罗罢工的焦点是反对厂里实行的洛克菲勒产业计划。工人受不了这种毫无意义而又霸道的管理,决心抗争到底。工人懂得普埃布罗工厂在全国罢工中不占多大分量,一开始便提出:在全国罢工告一段落前,暂时搁置自己的一切要求,只要公司同意日后与工人代表会面商讨就行。但公司断然拒绝了。工人要么接受洛克菲勒计划,要么大干一场废除它,而98%的工人都要求大干一场。

冲突发生后不久,小洛克菲勒在华盛顿的全国产业大会上,就产业民主和集体谈判权发表了热情的演说,赢得交口赞誉,被奉为我国最进步的雇主。当罢工的普埃布罗工人给他发电报,要求“产业民主和集体谈判权”等权利时,他转手就把电报转给了科罗拉多燃料与钢铁公司总裁威尔伯恩(Welborn),他很清楚这位先生会拒绝工人的请求。

罢工期间是和平的,没有人受伤,没有人被捕。但12月28日,民兵突然进城,表面上是因为两天前,明尼卡工厂的经理F·E·帕克斯(F. E. Parks)遇袭。没人了解这一神秘事件的来龙去脉,以及为何竟要出动军队。虽然有一大笔悬赏,“凶手”还是杳无踪迹。

约翰斯顿进行了一场彻底的罢工。长达八周的时间里,庞大的坎布里亚钢铁公司使出浑身解数,也没能让它的巨型工厂转动半分。为了破坏罢工,公司把各种伎俩都用上了。“复工”组织[7]忙个不停,开会啦,给工人写信和打电话,连哄带骗让他们复工啦,诸如此类。送来了一批批的外地工贼,但白费劲。工人们坚守阵地。然后,公司开始实行宾夕法尼亚式的恐怖主义政策。

我是头一个尝到它的厉害的。我当时有安排,11月7日到约翰斯顿演讲。一下火车,我就撞见了两个报馆的人,建议我快跑,商人和公司高管昨晚开了个会,组织了一个“市民委员会”,要用“杜肯战术”打垮罢工。公司打算从我开始下手,把组织者全赶出城。我无视这一警告,动身前往“劳工殿”。他俩又说了一遍,让我“快跑”。最后,市里的警探在街头拦住了我,他们说,只要我敢靠近集会地点一步,就有性命之忧。我要求人身保护,但没用。他们一个劲要我离开本地。

钢铁托拉斯的报纸宣传

《匹兹堡电讯报》,1919年10月6日

这时候,康伯伊书记恰好赶到了,与我一起上市长办公室抗议。突然,光天化日之下,在市中心的一个闹市街角,大概有四十个暴徒冲过来,把我从康伯伊身边拉开,用枪顶着我的肋骨,把我带到车站。在那里,他们卑怯地逼我在“复工”卡上签名,意思是叫我当工贼。然后,我被送上一辆往东的火车。几个暴徒陪着我去了几英里外的柯尼莫。当晚,这个“市民委员会”带着几百号人,把组织者们围在旅馆,限他们二十四小时离城。当局拒绝为组织者提供庇护。第二天,组织者T.J.康伯伊、弗兰克·霍尔(Frank Hall)、弗兰克·巴特沃斯(Frank Butterworth)、弗兰克·库罗斯基被迫离开。当地的矿工组织者多米尼克·杰洛特(Domenick Gelotte)不想走,当场给铐走了。至此,罢工都是和平的。根本没人回去上工,连纠察线都是多余的。

干这种勾当的暴徒(报上称他们是“好样的美国人”)由基督教青年会的W.R.伦克(W. R. Lunk)书记和商会主席H.L.特里德尼克(H. L. Tredennick)带头。这两人公开扬言,罢工没法用和平手段制止,准备采取必要的暴力,他们也确实这么干了。当然,他俩不必担心牢狱之灾。如果他俩是工人,对商人搞这一套,每人不关上二十年,就算走大运了。

几周后,组织者们回到了约翰斯顿。他们让工人团结如一人,坎布里亚钢铁公司没办法,只得又纠集了一群暴徒,想再玩一次撵人的把戏。但这一回,我们做好了准备,站稳了脚跟。11月29日,新的驱逐行动箭在弦上,康伯伊书记要求弗兰克市长保护自己一行人,提出让一千名退伍工人维护法律和秩序。当局拒绝了他的提议。但市长和警长勉强答应了和平相处,通知那群暴徒取消了行动。局面一触即发。要是暴徒执意闹事,肯定会闹大。

与此同时,许多州警出现在镇上(市里和县里都说没叫州警过来),用老办法凶残地恐吓工人。最后,当局的暴行到底还是奏效了:工资较高的技术工人开始人心浮动。虽然一开始,掉队的规模不大,但过了几周,复工的人数越来越多,到了1月8日,大约三分之二的人回去上班了。

从全国范围来看,罢工情绪一直很强烈,直到第三个月中旬,各大国际工会才开始表现出悲观情绪。因此,12月13—14日,全国委员会在华盛顿开会,评估了局势。会上,我提交了以下数字:

| 地区 | 9月29日罢工者 | 12月10日罢工者 |

| 匹兹堡 | 25,000 | 8,000 |

| 霍姆斯特德 | 9,000 | 5,500 |

| 布拉多克-兰金 | 15,000 | 8,000 |

| 克莱尔顿 | 4,000 | 1,500 |

| 杜肯-麦基史波特 | 12,000 | 1,000 |

| 范德格里夫 | 4,000 | 1,800 |

| 纳特罗纳-布拉肯里奇 | 5,000 |

1,500 |

| 新肯辛顿 | 1,100 | 200 |

| 阿波罗 | 1,500 | 200 |

| 里奇堡 | 3,000 | 300 |

| 多诺拉—莫内森 | 12,000 | 10,000 |

| 约翰斯顿 | 18,000 | 7,000 |

| 科茨维尔 | 4,000 | 500 |

| 扬斯敦地区 | 70,000 | 12,800 |

| 惠灵地区 | 15,000 | 3,000 |

| 克利夫兰 | 25,000 | 15,000 |

| 斯图本维尔地区 | 12,000 | 2,000 |

| 芝加哥地区 | 90,000 | 18,000 |

| 水牛城 | 12,000 | 5,000 |

| 普埃布罗 | 6,000 | 5,000 |

| 伯明翰 | 2,000 | 500 |

| 伯利恒工厂(五家) | 20,000 |

2,500 |

| | 365,600 |

109,300 |

| 注:钢产量估计为正常产量的50%至60%。 |

由于钢铁区的混乱状态,我们很难取得准确的数字。以上是全国委员会的全部组织力量所能收集到的数据。联合协会的干部虽强烈赞成结束罢工,但也同意,上述的罢工人数在合理范围内,而且还保守了。大家都觉得罢工还有力量,应当再苦撑一阵子。

1月3日和4日,全国委员会在匹兹堡开会。会议上,大家很快明白罢工撑不住了。于是,按照通过重大决定时的惯例,全国委员会在1月8日召开了一场特别会议,每家工会都接到了通知。当时的形势非常严峻。1月8日的可靠报告显示,有七八成的工人复工了,钢产量恢复到正常水平的六七成。可能有十万人仍在坚持。让这些战士继续罢工,更像是惩罚他们。罢工让他们吃的苦头,已超过让钢铁托拉斯吃的苦头了。达成协议的希望渺茫,钢铁公司执意你死我活。因此,为公平对待忠诚的罢工者,明确让他们回到工厂,大会以十票对五票通过了专门委员会的一份报告,宣布罢工结束。各地将在条件允许的情况下,尽快关闭赈济处,但以丝毫不减的力度,继续开展对钢铁工人的教育和组织运动。

在这里,我希望新一阶段的工作能够一帆风顺,因此本人辞去了全国委员会书记兼司库的职务。J.G.布朗先生接替这一职位。以下电报发往各个罢工中心,同时转交媒体:

钢铁公司在新闻界、法院、联邦军队、州警、诸多政府官员积极协助下,剥夺了钢铁工人的言论自由、集会自由、组织权利,滥用职权造成这一局面,迫使全国钢铁工人组织委员会于今日投票决定,钢铁工人运动的积极罢工阶段现已结束。我方将立即展开一场有力的教育和再组织运动,直到在钢铁业实现产业正义。所有罢工的钢铁工人现可自由返回工作,等待下一场大型组织运动。

约翰·菲茨帕特里克

大卫·戴维斯

爱德华·埃文斯

威廉·汉农

威廉·福斯特 |

钢铁大罢工结束了。

[1] “关门制度”指一家企业只能招收工会会员为员工。——校对者注

[2] 莱昂纳德·伍德(Leonard Wood,1860年10月9日——1927年8月7日),美国军事家。1884年获哈佛大学医学院医学博士学位。1885年入伍。后曾为克利夫兰和麦金莱担任私人医生。1898—1899年任圣地亚哥军事总督。1899—1902年任古巴总督,在任末期在古巴推行排华运动。1903—1906年任菲律宾摩洛省省长。1906—1908年任菲律宾师师长。1910—1914年任陆军参谋长。1914—1917年任东部军区司令。1919—1921年任第六军区司令。1921—1927年任菲律宾总督。1927年在波士顿去世。——中译者注

[3] 《扬斯敦辩护士报》(Youngstown Vindicator),1919年11月24日。——原注

[4] 如果要讲述扬斯敦地区的运动,不得不提到扬斯敦州鲁曼尼亚的希腊天主教堂的约翰·波迪亚主教(John Podea)和俄亥俄州吉亚拉的圣罗斯罗马天主教堂的E.A.科比牧师(E. A. Kirby)对工人们的帮助。一般来说,各钢铁镇的(各种信仰的)教会人士都很谨慎,不会冒险失去公司的巨额捐款,向工会提供帮助。但他们两个不一样。他俩意识到,耶稣的真正追随者必须站在受压迫的钢铁工人一边。在整场运动中,他们不遗余力地向工会提供了宝贵合作。不管要帮多大的忙、多么频繁的要求,他们都甘愿帮助。——原注

[5] 应当补充,在罢工结束后,工会对钢铁公司提起诉讼,要求赔偿工人受到的损害。到目前为止,拉卡瓦纳钢铁公司无法为这些暴行辩解,以22500美元进行了庭外和解。——原注

[6] 玛丽·希尔顿·沃斯(Mary Heaton Vorse,1874年10月11日——1966年6月14日),美国记者、小说家、劳工活动家、社会评论家。1912年参加劳伦斯纺织工人罢工。一战期间持和平主义立场,1915年参加妇女和平党(The Woman's Peace Party ,WPP)。1919年积极参加了钢铁工人大罢工和纺织工人大罢工。20年代以后担任劳工记者。1966年逝世。——中译者注

[7] 这些“复工”(Back-To-Work)组织在许多钢铁镇上成立,目的是招募工贼。它们由公司高管、商人和“忠诚”工人组成。公司会资助他们的活动。——原注

上一篇 回目录 下一篇